摘要

本文為我的碩士論文「閾限聚落到都市社區—洲美開發安置歷程研究」內容之一部,原文內容剖析都市規劃歷程中,洲美地區的家庭及聚落社會變遷,經節選後,本文著重於居民經歷的住家形式變化,如何影響其日常慣習及社會關係。

洲美里位於台北市行政區邊界,河流下游匯集之處,由於延滯的開發計劃及長期受到「禁止建築」管制,低矮住宅及鐵皮工廠混雜在農地與灌溉渠道間,使洲美地景與鄰近的都市環境存在落差,其停滯與非正式化甚至受到違法與衰敗的污名。洲美未竟的現代化都市工程,順理成章地被地方政府視為開闢科技園區的位置。為實現都市計畫藍圖,長期聚居於此的沿河聚落面臨拆遷,並移居至政府規劃的住宅大樓。

我的研究時間點在聚落劇烈變化之際,見證洲美的急遽轉變,或可說是部分「地方」的消失。以洲美原來是由傳統農業聚落、歷經時間轉化而成的空間形式,與專案住宅──經規劃設計的集合住宅大樓為對比,一方面紀錄「洲美聚落空間」,分析其組成方式與交織其中的人與環境、人際互動,也藉此反映不同住宅空間形式有其生產脈絡,隱藏著是以眾人想像的生活規範為根源的空間規則。因而搬遷不只是住屋的轉換,還有個體對其生活狀態的認知、調整,進而也影響到與他人的關係。

一、前言:禁建洲美和科技園區

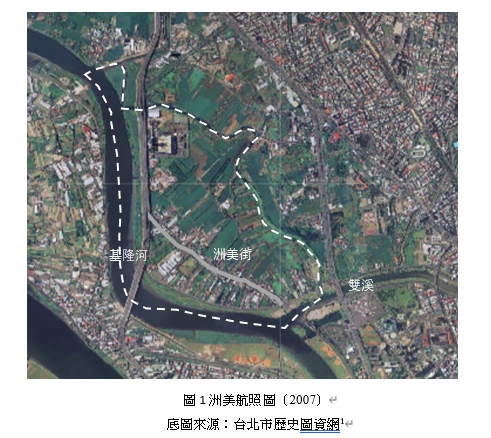

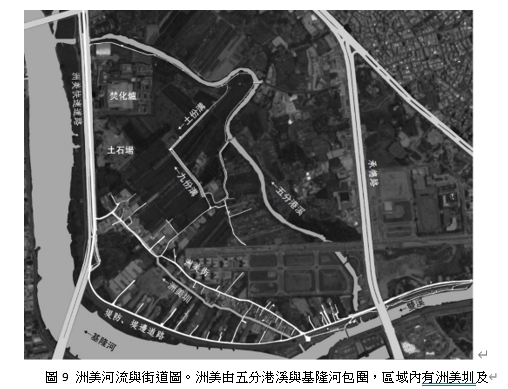

洲美里位於台北市北投區與士林區之臨界地帶,行政區域上屬於北投區,是雙溪與基隆河匯流處,沿基隆河東北側一帶構築的狹長型聚落,由一條洲美街貫串,並向東北、西南輻射出道路、農田。

大量農田及鐵皮工廠是此聚落的特殊景緻,邊界有五分港溪(雙溪舊河道)與基隆河包圍。本地的住宅位置多臨著洲美街,小工廠錯落其中,大型工廠則由堤邊道路及承德路通行。街上還有零星柑仔店、飲食店,廟宇則有三王宮、屈原宮及福德祠為香火鼎盛處。多數居民曾就讀洲美街中後段的洲美國小,國小於2015年廢校。

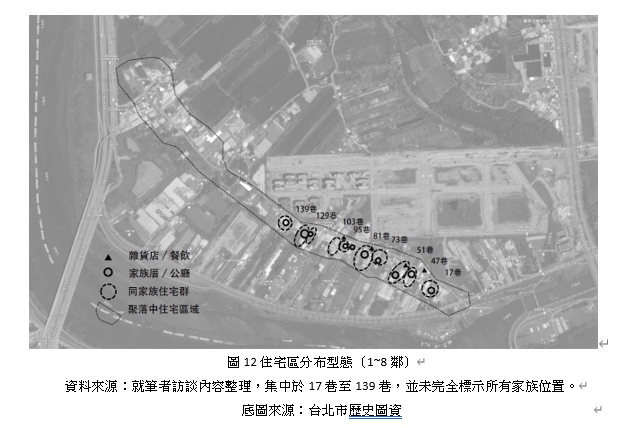

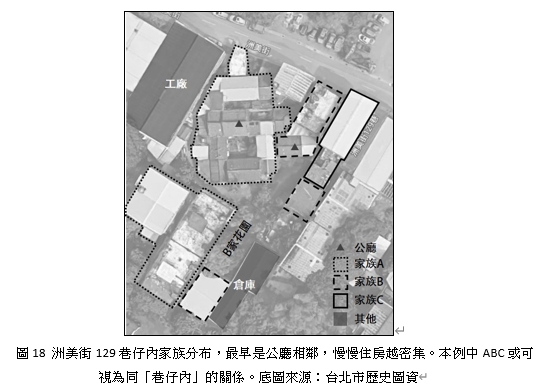

此處以家族群落為住宅分布型態的基礎,住宅大多圍繞著家族公廳而建,如51巷、81巷、139巷,各有一明顯的公廳,洲美里一、二鄰的古厝則經過改建而消失,這些住宅群落分屬於林姓、郭姓等地方家族,古厝最早以一條龍、三開間的形式造,後來延伸為五間、蓋出護龍,護龍又加蓋外護,直至住宅形式轉變、後代建增,再往鄰近蓋出透天厝居住。這些新式的透天,仍舊是蓋在自家分出來的土地上,所以圍繞著古厝,或為長條形、一間接一間延伸蓋出去。由此形成的洲美街廓,呈現區塊狀、各為親戚,一條巷子裏是一個大家族的居住紋理。

影響洲美地景的因素,除了先天臨河的地理位置、地區產業發展外,還有政府的治理手段。洲美地區的都市計畫可以溯及1970年,為了防範都市水患提出的「士林北投兩地區主要計畫案」,將洲美整體劃入農業區、也是水患時的行水用地,自此以後,土地不得新建房屋,且連帶影響既有房屋的整修。

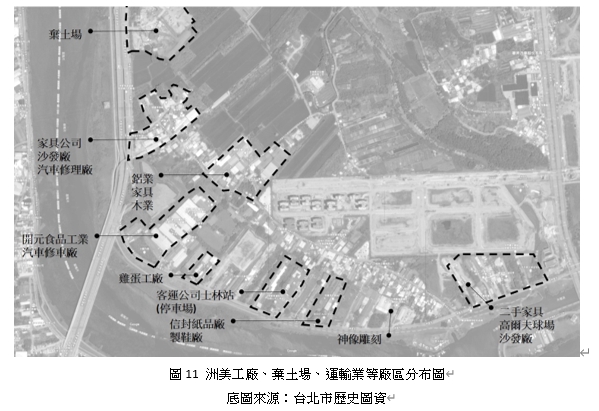

彼時開始的禁限建,如一隻鉗住地區咽喉的手,爾後的街道開闢、下水道等給排水系統、電力管線、路燈和公車等等基礎設施,相比市區,在此以極為緩慢的步調推進。1979年洲美迎來第一台公車─68路,一直行駛到2018年,依然是唯一一台。在台北人口與經濟行為迸發的時代,位於都市邊緣的洲美,受農業產值低落的壓迫,既透過接納工業設施、出租違章廠房換取租金,亦同時須承擔被排擠出都市、落腳外緣的土石方堆置場、廢棄物處理場。到了1991年,居民不情願地迎來焚化爐的設置。

受兩河環抱,長年背負著淹水、落後的污名,住屋漸老化破舊。到了2009年,台北市政府公告實施「變更台北市基隆河以東、雙溪南北兩側地區主要計畫為北投士林科技園區案」(後文簡稱士北科案),將洲美里1到8鄰劃為都市計畫範圍的一部,原來2千多的戶籍人口,未來計畫容納15000人聚居、吸引35000人就業。

底圖來源:內政部國土測繪中心,201902取自https://maps.nlsc.gov.tw/

士北科案在都市計畫公告、區段徵收作業流程中,市政府為了履行「先建後拆」的承諾,採行先徵收洲美的部分農地,建造專案住宅方式,安置原住戶。居民通過資格審核和配售過程後,便可以搬遷到新住宅,爾後進行原聚落拆除作業。

本研究時間,落在居民移居專案住宅的時期,隨著遷居公告、拆屋時限越來越近,未來的不確定性混雜原有生活世界消失的壓力,影響著不同行動者。本文對比舊有「洲美聚落」與「集合住宅社區」兩種集居樣貌,透過各別家戶遷居所反映出共通的集體狀態,檢視空間安排和社會關係的相互影響,如何使此地洲美逐漸改變為似曾相識的他方。

二、聚落的經濟生活與地景變遷

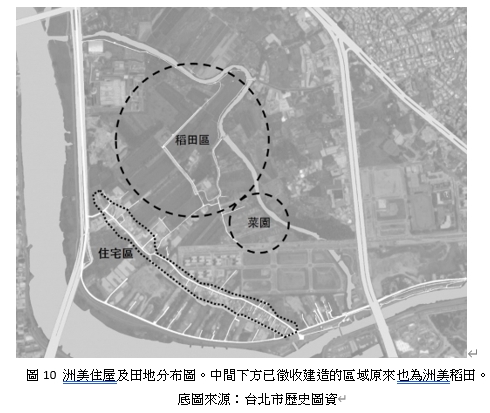

綜觀洲美的人口、產業、聚落型態變化,與大尺度國家發展政策密不可分。起先洲美一如所有農村,一群人依水與良田開墾營生,原以捕撈 和栽植水稻為主要經濟行為,到1960年代起始,國家政策轉以農業剩餘支持其他部門成長,此時農村勞動力轉往工業,一代人從農村移動到都市工作、離開洲美,或以自家土地開設代工廠。再下一階段,農地產值繼續降低,外來工廠尋租移入,大幅改變聚落原本的農業景觀。人口消長、經濟生活改變,扣連區域空間變化,是故聚落形貌持續進行調整適應,漸成今日。

回溯百年前的洲美地景,林會承(1987)在傳統聚落的空間模式研究中界定因水運而生的幾種「河港聚落」的型態,具有港口、沿河岸形成的聚落大致歸此類。洲美類似於其中的線形河港 :主要道路大致平行於河岸,建築物主入口朝向聯外道路、成列開展。不同的是,洲美因為較少透過河港水運發展對外商業,水邊的活動主要為水產捕撈,又以栽植農作營生,故住屋雖呈線形排列,卻不是緊貼河岸、而是隔著田地與河相連。洲美的「主街」則同時因應河岸與田地兩向而生。

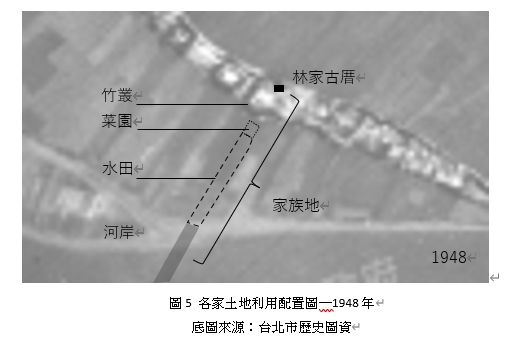

透過訪談與航照考據,過去依農業用途配布的地景,至本研究進行時,仍看得見基礎紋理。而居住空間的變遷,則由道路反映著聚落生活方式變化。洲美原來的主街位置與現今的堤防相仿,臨著河岸,聚落各家房屋面對自家田地、田地再接壤街道。由1948年航照圖可見,各家的「起家厝」與家族土地依次排列,呈現為長條狀的房屋帶,而屋子正對著是自家田地,屋後則有「後尾路」串連各家。

當時的厝身前後種有密集的竹叢,目的是要防止淹水時,茅草疊的厝頂會被水流走,也有攀爬(避水患)或拴、攔住家畜的用途。房屋正門面對家族「公田」,從家門口到水邊(基隆河),依次是旱田(家庭菜園)、貫流聚落的「溝仔」、水田、養鴨或洗煤碳、扒蜆仔的水岸。因日日需來往耕作的公田、取水、捕撈甚至放牛,埕的前方、連接各家田地寬闊路徑便為聚落主要道路。

1950年代隨丁口增多、各家分房,磚房的前後巷、豬寮漸漸被圍起,改成了新的廚房與廁所,這個時期的洲美街,相較步行半小時的士林(居民稱為「市內」),在硬體建設上慢了大半截,加上大雨必淹的情況,讓此地更像是化外的惡地……大家都說洲美窮 ,只能步行去「市內」上學的少年也有感觸:「士林街仔都是樓仔厝,阮遮攏是低厝仔」(許志富,2018)。.

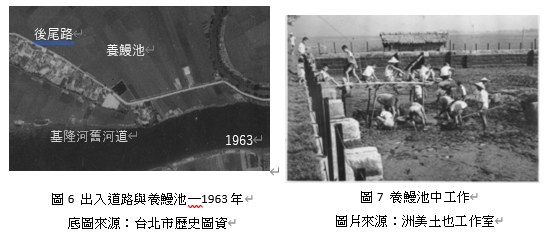

1965年聚落益發密集,漸漸稍有能力的家戶,也蓋起兩層樓磚造房屋。當時進出聚落的道路已由古厝前的農路(原洲美街)變為串聯住宅的後尾路(新洲美街),當時使庄頭聲名大噪的產業─養鰻場,就位於道路入口處一側,小工廠出外做買賣、年輕人上學娛樂、外來者到庄頭拜訪,都憑這唯一出入口。

台灣西部農村於工業化後的空間研究中,對這個時期的農工業生產空間變化有如下解釋:「小農經營加上有限的農地,在60年代工業急速擴張後的侵占及競用,使農家更難由土地賺得更多利潤。另一方面,由於工廠的侵入農村,使農村地區的非農就業機會大增。經濟結構的移轉,所導致農部門的蕭條,工業部門大量吸收農村勞力,及工業生產空間分散到農村地區,乃是造成大批城鄉移民、農村的非農化、改變農村空間結構的主要原因」(陳育貞,1987)。

洲美庄在相似的農業經濟狀況中,可想像聚落主要道路轉變,仍是受到產業型態改變影響,家庭工廠興起、土地從種田轉為蓋鐵棚出租、沿街的雜貨店、食肆變的重要,家裡務農者少、出外工作多,加上廟宇(屈原宮)興建,漸漸的,新蓋的房屋客廳也靠向原先的後尾路,出入由側門、後門更為頻繁 ,後尾路反而成了正式的「洲美街」。

後期因行政區域改換,「洲美里」自士林區改為北投區,重新編訂門牌號碼時,以李淑娟家古厝為例,原先為該巷1號,因為大門位在(新)洲美街的背側,在編號時,較晚興建、臨路的嬸嬸家反而成為3號,古厝變成了5號,1號則在戶政登記上消失了。

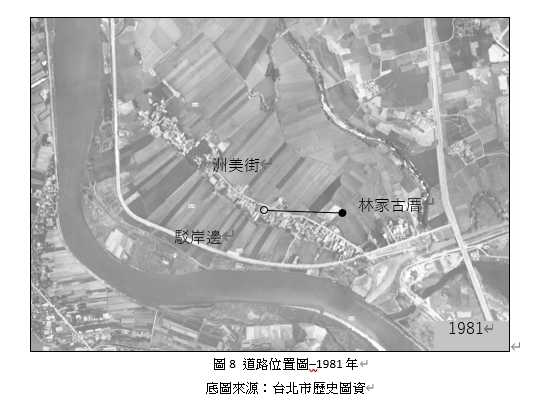

1981年左右的空照圖上,堤防完成,聚落中可見古厝位置不變,但竹叢消失、周邊屋頂愈加密集,且多是水泥平頂及鐵皮屋頂,81巷打通了堤邊道路與(新)洲美街的聯繫。到1991,焚化爐設立,聚落另一側多了一個出入口,於洲美里十鄰處,連接堤邊道路。舊的洲美街在居民口語間的名稱消失,僅被稱為「駁岸邊」 。

1991至今,聚落大致結構鮮少變化,僅道路兩旁建物漸漸密集,工廠與倉庫等大型鐵皮屋頂圍繞住屋而生、部分廠房漸具規模。而洲美與河的關係,則早因都市汙染、漁獲與養殖皆不可行後,隨堤防築起切斷了聯繫。下圖為2017年的聚落樣貌:

三、聚落空間現象

當代都市以便利商店等商業設施,得以量化一地的人口密度、交通水準,同時會落為進步、落後兩極的社會觀感判斷基準。而洲美直至拆遷前夕,都是一個沒有便利超商的聚落。當大家自嘲「離島都有(超商)」時,此地的柑仔店均勻散布在聚落住宅區當中,成為另一種充滿活力的特色據點,日日服務來往此地的人。

在地方生活之中,個體間身分、關係、日常交往與空間安排是一套共同運作的機制,奠基在長遠的歷史過程,衍生出地方性制度。暈染、漸層似的公私邊界成為此生活空間特點。本段嘗試捕捉搬遷前的聚落樣貌,用數個空間類型,說明其日常運作及公私領域屬性,還有人們如何生活其中。

其一,廟宇屬於極重要的公共生活據點。屈原宮位在洲美街七鄰,約莫全里中段位置,廟宇主廳在二樓,一樓大空間是舉辦里民活動處,附有廚房、廟埕供活動使用。二樓除祭祀空間外,有一間行政空間、一間休憩室,後方則是里辦公室、會議室。與廟務相關的人日常聚集於二樓休憩室,里民辦私人課程或會議可以借用會議室。三樓教室用作舉辦各種在地課程,更是在暑期成為了小朋友的夏令營。屈原宮前庭的棚架則因型態開放,有較多居民來回聚集於此閒談,身分也更為多元。

洲美的公共生活與廟宇無法分開,廟字起造便是街上各戶金錢以及土地的捐獻而來,大大小小空間擴增也都因著公用需求逐次修建。廟宇的人從主委到志工都是庄內人,日常煮食、清掃、進行庶務,幾乎每日都有中餐供志工一起吃飯。

巷內的三王公則是與住宅相連的廟宇,該處原為95巷郭家公廳。1966年由郭家四兄弟捐獻土地及房舍,三王宮成立。三王公前的大鐵棚便和這巷的鄰人分不開了,祭祀與宴請,日常參拜和進出休憩都在大棚底,也曾辦理陣頭與誦經等訓練在地里民。

參與公家事情的除了一般國家行政體系—─里長外,也包含廟宇重要頭人,這些頭人透過積極參與地方事務而受到肯認,歷任里長也不免俗地參與在部分廟務。另一例,如耕耘在地議題的年輕一代,也需同時投入廟宇志工及誦經團等事務,以接觸、了解庄內人事。廟務與里務無論在空間上、或在地方人際的運作中皆高度重疊。

其二,除廟宇空間與活動為屬於多數里民的「公共」之外,洲美街上的居住模式中會發現另一種小規模的「巷仔內」公共生活。此處從比鄰而居的「是誰」,與居民出入的巷弄節點的活動樣態,對照巷弄、厝邊的交互意義。

進入洲美街巷子裡,偶爾可見某家族古厝與埕,埕的邊上、有人會外搭出遮棚,遮棚旁又藏有花園、菜園,深入之後能行走至貫串各巷各鄰的「溝仔」。巷內古厝若曾有兩進,正身後便有「巷路」,巷路成為或有遮棚的走道、或是儲物、種植花草、養寵物的地方,通常與各家後門連接,成為一種連通的後院。

因此,巷仔內是由連續的街道、廣場、巷路、院落、小徑、花園與遮棚構成。

相對於主街,不臨主街的窄巷中,人群聚集、散去,隨時間而變化的轉角景觀和人文活動,反映出在地的厝邊生活。本文使用的「巷仔內」一詞,此詞彙來源於洲美居民的日常用語,且須與他們常用於形容鄰人關係時的另一詞彙「同公廳」做對照。在居民的語境中,「厝邊」僅用於泛稱鄰居,少了關係的親疏性。以下將透過「巷仔內」與「同公廳」兩詞彙解釋,凸顯其於在地人的關係意義,理解居民對居住環境與(地緣上)人際交往的認識。

同公廳的人是屬於有血緣關係的親戚,多半可以上溯到落腳洲美的那一代,可能有六、七世以前。同一公廳中,少則兩房,大則四、五房圍繞正廳居住。祖輩的後代們繼承當初分下來的房地,在同一地塊上增改建、甚至於鄰近、同家族持有的土地上蓋起兩到四層公寓,而形成周邊住民都是房親的情形,此為「同公廳」的認同意義。

巷仔內字面上是指住同條巷子的人,其蘊含的關係卻不止於住宅相鄰的地緣交往。其居民構成同樣可追溯到第一代來台時期,當他們來到洲美開墾,建立自己的房子、劃分田產範圍時,與中國同庄頭、近鄰或一起過來的手足,因情感親近和生活上互相照應,選擇比鄰而居。發展至今,原來的兩家庭,可能繁衍成幾十個家戶仍然相鄰。當屋舍附近空地、竹叢逐漸被新蓋的房屋替代,兩大家族互相靠近變成只餘一巷之隔,成為「同巷仔內」。故自開墾時,巷仔內兩側家族便有相對親近的關係,至今仍因住屋近、日常互動頻繁,維持著巷仔內的居住文化。

洲美街的居住模式,可以由大至小,分為一個聚落、頂∕中∕下洲美的地理區分、巷仔內與同公廳的尺度,更小至同公廳,同公廳則分成不同房,不同房中又有各兄弟拆分為好幾戶。依此延伸,房下仍會有房,其居住空間如血脈綿延、連結節點為網,交織出街巷,或巷中之巷。

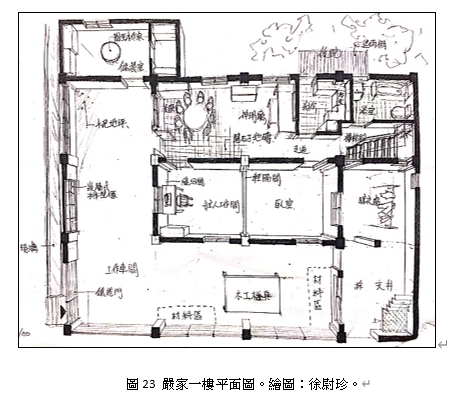

其三,在時間的堆疊下,此地的厝隨人而增生。自巷仔內走入到邊界模糊的各家庭院,更縮小尺度,能看見洲美各家屋的形成過程。建屋的邏輯,大範圍由家族同一代協商、利用家族土地(共有或獨有)興建連棟或獨立透天,家族又擴張之後,則由協調後、留住洲美的人看顧、利用與改修家屋。

進入厝內。洲美的厝都有相似的建造歷程,最初是草厝、塗墼厝、稻稈鋪的屋頂,約一百年前開始換成紅磚瓦厝、再來因分家及現代化,將前後埕、廊改為廚房、廁所。到經濟起飛的60年代,慢慢各家可以自行建起紅磚水泥房、從低厝仔變成二層樓的樓仔厝。

建造的形式與時間差可以從房屋外貌看出,洲美街上部分可見一樓高的斜屋頂瓦厝,緊貼著三層樓的透天,像瓦厝被橫切一半,切口處生長出另一棟房子。這種情形是在分家的過程中,因為「房」的不同,各自擁有古厝的一「間」,起先是父母孩子數人,起居於通鋪,再慢慢於古厝邊新蓋鄰房,或乾脆拆掉自己這「間」、往樓上起造。

樓仔厝的建造過程,也會依經濟狀況緩慢推進,有了錢先蓋梁柱及外牆,存另一些筆錢為內牆抹灰,再來能貼磁磚,等到幾年後家裡兒子出外工作,到了將結婚的年紀再蓋第三層。後期洲美受禁建管制,即建易拆、大量流通的新材料──鐵皮成了頂樓的風景。蓋房子亦或改變內裝的時序與家人的數量、生命歷程結合在一起成為常態。

其四,「工廠客廳」顧名思義為勞動場所中附的休憩空間。幾十年來從外地移入的工廠,或是本地人自營的廠房,散布於洲美街上、民宅之間,十坪到上百坪不等。在工廠大量進駐的時期,洲美婦女至近處廠房打工而形成的「同事」關係,延續至今的交誼型態,眾人相繼退休、年長成了祖母,過去工作的場所變成了聚會的客廳,以往手工作業則變成了互相幫忙「帶孫子」的勞動。如屈原宮對面的燈飾展售倉庫,第二代老闆仍為往日員工留設出自由進出的「工廠的客廳」,繼續聯繫多年同事間、員工與雇主、鄰人間的關係。

其五,巷仔內或工廠空間性質,屬於較為固定的人群與關係組成時,店面則扮演著不同群體間的介面角色。像是洲美街中段,阿珍的店,鄰近三王宮及公車站,從幾十年前便擺設椅子在店口,比起公車站牌位置,這裡才是眾人默認的「等公車的地方」。專案住宅興建這幾年,陸續有來去的工人在此午餐,由阿珍在後頭廚房煮一桌家常菜,柑仔店收付的桌子當餐桌、店中長椅板凳,還掛著液晶電視在天花板上,鄰人買了東西也會稍作歇息,和阿珍隨口聊聊。到了周末,阿珍的姊妹則從其他地方來洲美店裡聚會,由她煮好料、邀集熟識的鄰居,邊顧店邊聚餐。

阿珍說門口那三位是在等公車,他們都坐4點半這班走。他們做地下管線工程,辦公室在這、公務車也在這,他們來上工後,開車出去、再回來,下班就搭68路離開。

阿珍的店裡,有時候只她一個,看著電視打瞌睡,有時候幾個人來吃飯,鄰居們拿著飲料三兩坐在門口藍色塑膠椅,也有外地的工人,休息、喝涼的,熟識的邊等車下班邊和附近人聊天。

阿珍的店裡,也有拿著酒與她相對坐的男人會來,用一種還沒喝多少但必須醉了的態勢,淘淘說著家裡的種種,房屋配售與拆遷補償,說著甚麼該屬於誰的、說著哪樣公不公平等等,阿珍回應看法但不爭辯(田野筆記,20180814)。

第一線和居民都熟識的商店與店主,扮演著居民對庄內、各家族厝內大小事,甚至這幾年因聚落搬遷而擾攘疲憊的情緒發洩管道,店主聆聽但並不仲裁,鄰人的宣洩也保有分際。儘管柑仔店場所看似具公共性質,意見的匯聚也同時是私密的、混著啤酒氣息吐露心聲。

柑仔店內不僅有居民的聲音,在庄內工廠增加、工人多起來後,變多的是這些「外來者」和店主對話的機會。柑仔店對工人來說,是工作場所的休憩時光、交友關係,也是庄內人和工人的交際窗口,使彼此不至於完全陌生,可視為關係上的中介與緩衝。

其六,過往的農耕環境,互耕互助的關係延續至今,隨著農地失去、轉讓耕作,人們對地理上田區地理疆界的認識不再熟悉,種植行為零碎的轉為居民的消遣,或身體習慣的延續。在徵收以前,或是現在還沒被徵收的地上,許多家戶擁有自己經營的小塊菜地,經營面積大的在196巷內,稻田邊一塊自家菜圃、或租用,如洲美種出名的筊白筍田,或隨時變換作物的季節菜園。面積小的也會在自家院子、古厝前家族地、埕邊花園,甚至房子頂樓、陽台,多少種菜、香料。

過去家族的、營生的勞動工作,影響至今為一代的身體勞作慣習,人人都多少有栽植習慣時,相互分送或交換就成為日常的聯繫。種植的地景狀似聚落中的拓樸圖,印在許多居民的差異認識裡,人際的親疏則在互贈的交流中浮現。

空間交往:彈性、公私邊界模糊

整理前述例子,基於聚落共同信仰,里廟的組織運作、互助關係建立於共用空間上,居民集體投入地方活動、使廟宇中的公眾生活豐富多姿。較小的公共尺度裡,「巷子內」反映家族間與鄰人如何拚湊出日常交往的物質空間,跟如何共用,在舊有土地相鄰情況下,留有巷道、埕、庭院相接,種植、養寵物、親戚共搭的天棚、與鄰人組織聚會。到了有血緣關係的各家戶,協商誰居住、誰新建、怎麼蓋以及蓋在哪。存在巷子的工廠,設置的脈絡、加上長時間人際協調,也衍生出類住宅的「廳」功能。街上店面也有如「廳」,然而更擴大為巷子外的廳,是本地人社交場合,也是與較不熟稔的外人互動介面。最後,種植的行為來自過往地方維生的模式,產物作為與社區鄰里交陪的媒介,在每次實物的交換中反覆確認社群認同與關係網絡。

地方生活之中,個體間身分、關係、日常交往與空間安排是一套共同運作的機制,源自漫長的歷史過程,逐漸衍生出地方性制度。擷取此制度的基礎,可以簡述為三者:人際親疏關係的層次、不同尺度空間的公私分野、以及建立在相鄰之人相互瞭解上的空間彈性轉化。彼此交陪互動則是嫁接在這三者之上的動力方法,因而居民在使用∕形塑聚落空間時,既奠基於原有社會關係,同時在創造與加強人際連帶。

四、舊厝到大樓

回家應該要是一件很稀鬆平常的事情(郭惠敏,2018)。

2018年中,洲美聚落的居民陸續搬遷,雖搬移的距離不過百米,卻能夠對居民生活造成劇烈影響,本段將以日常慣習的捨棄、搬家揭開的責任意義,以及兩種面對新居所的方式,描述這個的劇變。然而,在談從聚落搬遷到大樓的空間轉換之前,必須先提及兩點,一是個人「如何可以」移入專案宅,二則是專案宅的空間形式從何而來。

在主導區域開發與社群遷移的地方政府視野中,所謂專案住宅是要分配給本地原住戶,其中的分配的邏輯與分配的資格認定,暫不詳述。然而轉換自個別居民的角度來看,則是要達成幾個條件才能住進專案宅:首先,通過主管機關的一致判準,認可原來的房屋具「一個家」(一戶)的格局,包含合法門牌、坪數、必須具備的機能空間等。再來,原住屋經認定後(如一棟透天三層樓,被認定得配給「兩戶」專案宅),接著是家族∕家庭中協調,個人同時具法律和倫常 的合理性,才成為持有者。此時,持有的是「配售權」,意即可以以成本價「購買」專案住宅。因此,到了第三階段,持有者要能夠負擔數百萬的費用,才能順利遷入專案宅 。舊厝移到大樓的過程中,篩選機制下,彼此的親族或鄰人先受淘汰。

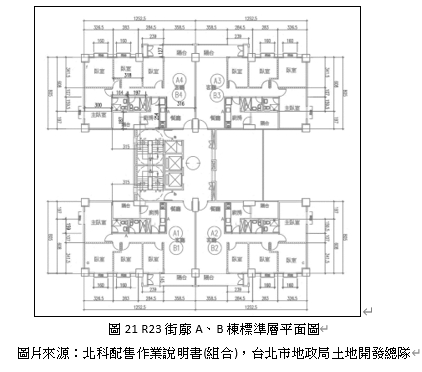

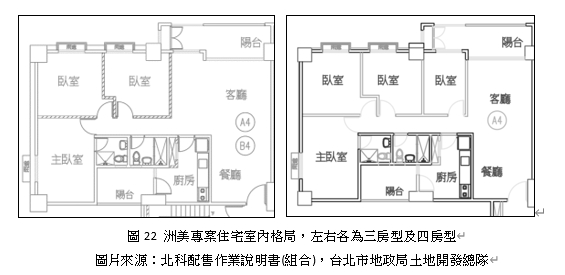

而專案住宅的來由,十幾年前開發計畫底定時,透過在地居民爭取、於現地徵收的農田上建造。這數棟十幾層樓高的四拼集合住宅,與舊聚落相鄰,住宅空間形式卻大大有別。家居空間的形式,則可自台灣的國宅政策回顧起。1975年〈國民住宅條例〉,國宅規劃用以出售、出租,供收入較低之家庭居住。當時以大量營造為目標的公寓國宅,有十層上下的電梯公寓及五層的步登公寓等類型,到了1982年,便以大街廓的高層化住宅為主流,設計上著重於適當的臨棟間隔、集中開放空間設置、重視人車動線系統及公共服務設施等,是當時的國宅社區課題(內政部營建署,1996)。

單元坪數及基本配置標準,於1975年的《國民住宅空間標準》訂立5種,小自12坪(單人)、大到28坪(家庭)的標準坪數。彼時開始,20坪以上的家庭住宅,便以三房兩廳為基本房間數。國宅規劃用以出售、出租,到1980後半期,小坪數國宅於市場反應不佳,同時整體社會對居住品質要求提升,空間標準漸上修(16至30坪),且減少單、雙人的單元規劃。其後建造的多為三房兩廳、空間配置大同小異的標準平面(吳鄭重,2010)。

1984年行政院公布《國民住宅空間標準之研究》中,含22項空間設計準則,則以空間的公私屬性作劃分,確立國宅社區的公私空間界線:全社區共用的戶外公共空間、騎樓及室內樓梯屬於各棟住宅的半公共空間,以及住家內的私人空間。室內空間層次,則分為家庭中的起居室、餐室,與個人臥室屬私密空間。在家戶單元內,除規劃足夠面積的臥室及衛浴,也確立各機能空間的必要性,如玄關、用作曬衣的後陽台、接待的客廳、儲藏室等,且強調了家具、設備空間的預留。

上述規範確立後,國宅社區空間規劃大致成形,儘管北市科專案住宅並不屬國宅(政策)之一,其大街廓、高層、公共空間及居住單元等配置,仍反映出國宅的格局特色。專案住宅每戶銷售面積56坪、室內面積28坪,洲美里共有11棟,起初全數六百多戶皆規劃為三房兩廳、相同格局,興建中途則有8棟修改為四房兩廳 ,以R16、R17等數字為名。

專案宅的分配和固定的格局,影響聚落到社區過程中鄰人的變化,以及家庭成員的變化。吳鄭重(2010)在成功國宅的研究中觀察到「公寓三合院」的模式:由家族近親購屋於同一住宅社區中,延續過往傳統大家庭的互動模式。洲美在搬遷後的社區中雖也呈現出類似模式,兩者卻有著根本性的不同成因,前者是由單一家庭匯聚而成的社群,後者,卻是原社群的拆解而成。

受衝擊的日常慣習

8月7日,在要拆房子那天,郭廣賢一早上到頂樓,如往常一樣把鴿籠打開、餵食,這次把鴿子們放到天空裡,也就沒能夠再呼喚牠們回來。(田野筆記,20180807)。

接下來敘述的主角們,我把焦點放在年約65歲上下,在此祭祀祖先、打理家務或打拼生根的一代,他們在此穩定居住數十年,已經退休,日常多半時間在聚落活動、支援廟的大小事等,搬家之際仍屬家庭中有權決策的家長角色。

洲美原先隨時間堆疊積累改造出的空間型態,多半是日常活動範圍圍繞於此地的這些長者發展的模式,他們的愛好、業餘的活動甚至職業的延伸,依附在每條巷仔內、家的前後院。斷捨離不只是物品,也一併是生活方式。

嚴先生家是做裝潢,從父親開始、之後三個兄弟接班,自家原本沒那麼大,是因應工作需求,又從一樓搭天棚當工廠,直到鐵棚改為水泥平頂、騎樓下加裝鐵門後成為半戶外空間。約莫兩米寬高、和窗戶尺寸完全貼合的大木櫃,一格格抽屜裡都是手工具,院子另一側寬接近四米,放有木工桌和四周設有放木料的層架,地板上隨處一箱箱舊刨刀等物品。另一個角落,兩小間木工室、窄牆懸吊了鋸子類工具,淺淺的檯面是專心做細工的地方。

嚴先生做學徒出師的第一個作品,是裝在自家二樓的紗門,而家裡其他的大木門,也是出自他手,當然這些不能搬到新的地方。新家的裝潢可能成為他最後一個作品,那之後沒有了工作空間便得要結束。

和家庭木工室同樣命運,聚落中雜貨店、回收處理站、菜園,修理電扇電冰箱的據點、養殖烏龜鳥禽的院子,在搬遷的時間點皆無法存續。聚落中,掩蓋在「居民」身份下的專業者身分隨之消逝。個人被抽離出原有聚落/家族角色,也需面對自身的重新定位。

這一代的責任

郭家銘的家從古厝分出來,身為二房長子,他和他的叔叔各有「右廂」的一間房,兩人加起來可以配售到一戶,為了均分,兩人選擇把這個權力 賣掉。他自己蓋的部分,是古厝旁邊一棟兩層樓鋼筋水泥房,後期還以鐵皮加蓋出三樓。另外,更靠近堤坊那側、和蓋來出租的廠房一起,則另有一層樓,這幾處住屋,是他和他三個子女,共四戶的住所。

屬於他蓋的那些部分,可以配售兩戶專案宅 ,各給了一兒一女,他再出錢多買一戶給第三個孩子,對他來說,三個後代他都公平地給了交代了。家銘認為,養育兒女這麼多年以後,為他們也找了房屋,算是盡到做父親的責任了,他自己則不需要固定的房子,甚至也可以一個人跟隨興趣、四處移動著生活。

阿珍和淑娟家,則藉由這次配售,讓原來在外地工作的子女回來住。一方面新房子的房貸他們已經無力支付,再來,擁有房產不是他們在意的事,僅需要一個棲身的空間 。雖然配售的產權名義上可能仍在他們名下,但搬進去之前也已經安排好由哪個孩子承購、是(給)誰的房。

身為「家/家族」中的長輩,搬家既是對下一代居住的安排,也還須對上一代(祖先)有交代。原來留有共廳、共祭習慣的家族,在各家屋分散之後便需改為「各人拜各人的」。也就是同家族不同房的親人,將直系的先人名字,另登載於一個新的牌位,從此在自己的住宅中,祭祀這個分支的先祖。自開基祖(甚或唐山祖)起始一整個家族血脈的祖先,則由大房繼承、祭祀。也視為分家的舉措。

較早我在古厝有公廳,可比講,像你阿公、你阿公、阮阿公三個,放在公廳。較早咱做伙的時陣,祖先是一個牌,這馬,要拆(房子)、就分開了嘛。祖先的名,你給他寫一寫,阿祖、阿公、寫家己的,要寫下來佮伊說,咱另外家己"祀"。

祖公仔隨人"祀"就對、已經分開了。(林有木,20181125)

因應大樓裡缺少的祭祀空間,有人仍堅持找人看風水、換張適合的神桌祭祖。桂英選擇的則是將自家祖先牌位移去公墓。「因為以後的房子很小,現在的人也不是很做這些(拜拜)」,安出去就算子孫少去祭祀、也有香火會持續,移去之後簽約50年,時間到了再交由後代處理。「我辦好這事我就安心了」她說。

安放自己的方式

舊街上,日日穿梭巷仔的生活,跟著眾人搬家的步調,要移往新的住宅大樓。拜訪玉華新家那天,才剛做好簡易裝潢,那比原來舊厝小了不少的廚房,依然是屬於她的天地,廚房的哪個轉角要放甚麼、哪裡要釘上層板做層架、碗櫥與電鍋可能得移去外頭……與往常一樣,她井井有條的安排她的工作空間。

我這邊要做一個平台、這邊要做一個水槽旁邊放洗衣機,再過去放冷凍櫃、我家有一隻冷凍櫃。(轉身)我現在又說喔我家的那個架子(長櫃),就是要拆起來這邊做、要排在這,我才說要鋸窄一點,我不要捅 出來遐、要鋸,遮我就有設計了,阿遐要去住的時侯才會曉,灶咖我在用的嘛……

新房子的室內裝潢,家裡年輕人也請了設計師來看,她卻表示不習慣:

我是看這(餐)桌頂,邊上放一張桌子,就是要來放烘碗機、放電鍋,吃飯在這裝比較快……每個(東西)都說要放在新的廚房那,我就覺得沒意思,就說那我不用……啊我孩子說:「你有夠奇欸,人家來給你看,阿伊是專業。」我說你這樣不對,別人是專業在賣東西,啊我是專業在煮的,啊我在煮的時候不就才感覺說甚麼、要放哪才好用,不是這樣嗎?(玉華訪談,20180512)

玉華的哲學,打理新家是和「搬厝」一起進行,先想像好新的空間如何使用及安排,再將舊物搬去擺好。他人給的建議,比不上自己能習慣的空間運用方式,因此她所熟悉的煮、吃飯工序先做安排,其它地方、就等之後想好了再布置。如此一來,依照每天空閒時間與往返舊厝與大樓的體力執行、一天天慢慢搬。她在搬家的時程壓力比鄰人大了不少,但卻是重要、不能省的功夫。

玉華新家的窗戶方向,正對洲美街、可以看到自家的四合院。正當居民搬家的這時期,也是洲美街上鐵皮屋拆除的時間,古厝巷口的巨大廠房拆掉後,空地成了玉華家巷仔內聚集聊天的新據點。有天碰巧發現鄰人從空地呼喚她時、她可以在新家聽到,成為他們近期的小樂趣。這個視野開闊的據點,僅能暫且在搬遷時刻運行一陣子,未來將被封起施工。沒過多久、鄰居間口耳相傳,新社區的夜間聊天據點換到R24該棟樓下,已擺了幾張座椅,每晚約莫7點以後會漸漸多人。

在移居、安放自己的過程中,有人試著掌握新空間與新的生活節奏,有人則是情願退出這個新的家屋舞台,居於幕後。

雜貨店營業到搬家期限一延再延,幾乎是最後搬離洲美街的阿珍,以往展示買賣的店面、炊煮的廚房、邊間倉庫、透天厝二樓住房,她打理所有事情。直到店面東西慢慢出清、賣出飲料冰櫃、請人拆掉冷氣室外機與鐵件等等,處理完店面,最後再收點自己的東西,新宅的事情則交給要搬回洲美的兒子,因此目前的家是「年輕人選的樣子」。

玄關是暗橘色地磚,轉進客廳整間是深藍色,除了落地窗的陽光,照明的燈暗暗的,若用詞形容,這個家大概很「工業風」。

除了大電視、一張雙人沙發、長桌與幾張椅子,燈具都是氣氛燈或展示燈,看不出客廳有甚麼「多餘」的東西。她開了廚房門給我們看新的抽油煙機,是感應式的,抬手往左揮會自動開啟、往右則是關閉,她說她不會使用,是小孫子教她。在家裡的時間,她大多待在自己房裡看電視,房裡的物品應比客廳還要更多,但我想還是不足以和以前那店面相比。

搬新家以後,阿珍跟兒子一家住,這是她生活的全新體驗,晚上等孫子回家、在他們出門的時候跟她說再見。她平常沒事便去外頭的廟做志工、採買日常用品、逛全聯。顧雜貨店的51年來她不曾進入超商,店裡家裡少了甚麼就拿架上賣的,若要買菜,在等公車去市場的鄰居會順道幫她帶回來,她只要喊一聲。搬家以後,要她說,新環境是「清爽」了許多。不好的則是以前借個油鹽走到隔壁就好,現在那些門、「連敲門都有些不好意思」。(田野筆記,拜訪阿珍家,20181109)

移居專案住宅的人,用他們想像中、或隨時間越來越真實的「大樓生活」,為未來做出取捨,像過往能夠自在走入鄰人家,現在卻赧於敲門;像在菜園工作的人,另找了放雨鞋的處所,她說「我這樣的靴管,要怎麼去走人家的電梯」。對「適宜的行為」界線判准,也使一代人選擇了退居於後,讓看似更能應付大樓生活的下一代作主。搬遷時刻,彷彿眾人一齊蒼老了。

五、小結:作都市社區的一員

(1)對比前述的聚落與社區,從區域地景的構成來說,過去的聚落,是由群聚的人,利用地方資源做經濟生產、在其中結群互動,透過經年的、日日實作累積構成的農工產業和家族地景,緩慢、互相影響,甚至是實質勞力參與共同促成的地貌改變,以此成為一個「聚落」的基礎。若過往的洲美可視為由聚落漸變而來的生活區域,在開發後,北士科則是進入了由功能分區先行、抽象、大規模抹除改造的地景。先是在都市計畫的區劃規則下,區分產業專區、住宅、商業區與公園綠地等等,再以大規模公共工程短時間覆蓋原地景為「素地」後,分配各公、私單位建設。聚落雖化作產業園區,對居民來說卻不再作為一個整體認識的聚居疆界,原居者的生活世界縮小成為數棟大樓,靠票選命名為「洲美社區」。

(2)聚焦到專案住宅街區──規劃後的都市社區,專案宅中的私人空間,是該戶的產權,包含28坪的住宅單元和一戶配一個地下車位,住家大門裡頭、停車框線內的空間僅為該戶所有,得以逕行管制與排除。社區的公共想像,則化為一致的大樓大公、小公,大公是全住宅社區的開放環境,包含道路路燈、戶外步道及兒童公園,小公則是住戶所在的該棟大樓,樓梯、電梯、門禁及垃圾清運設施等。管理上明定住戶攤付大小公中一定比例的維護責任,設計出委員會制度,一致化居住主體的權力義務。規範反應的清楚界線,是因應住宅密度高、居者混雜,假設了厝邊鄰人無特定面孔個性、可替換的共居形式,為保障彼此,公寓大廈多年運行出的管理方針。

都市社區的共居形式,在產權標定的私有區域外,透過事先設計出的公共空間區分活動;共居規範上,以法規、管理規則作住戶遵循或彼此要求的基準;環境的維護管理則透過外包的工程,收管理費、委第三方處理。權利與分區的邏輯貫串大小空間,取代了過去聚落彈性的共用共管。

(3)個體在聚落到社區大樓間搬遷,搬遷涉及的是資源的重新部署,在一個以同居共食的家為單位決策的過程中,資源如何分配,關係著家庭成員如何看待彼此的權利義務。個人在舊有住宅的使用方式,移到新的空間時,不僅是為適應新的空間形式、也為這樣的新形式如何合理的、公平且適當的分配予家人需求──甚至是新的共同生活關係,作出衡量與退讓,形成家庭間的權責消長。

(4)而由搬遷、進入新型態的共居方式,對每個人造成的影響或大或小。但在眾人相異的調整∕適應過程,他們的共同經歷是:原來包裹於一定空間架構中的生活方式,以往生活慣習及隱藏於慣習下、對聚落文化的認知,在空間解體之後需要重新尋找依附。

結束營業的雜貨店、提前退休的工作、不再有場所應年節做食物,還有過往收藏的農具、各戶的起家厝消失。在搬遷中,眾人與過往的生活方式告別。這種集體經歷反映,在新住宅社區中,對於什麼是「適宜」於都市社區的集居生活已有了清楚的界定。意味重新依附的過程中,已然發生了淘汰。看似別無選擇的改變推進,不免有人對自身生活狀態區分出高下∕優劣的隱微心理。住宅空間的更新,交織於對「新(一代)」生活的想法,長者逐漸老邁的身軀與被淘汰的慣習一起,便和這個變動連結起來,成為往日。

註解

1.本文所使用〈台北市歷史圖資網〉線上地圖,於2018年11月至2019年2月間,取自http://www.historygis.udd.taipei.gov.tw/urban/map/。

2.主要為划小船沿河「扒蜆仔」。

3.林會承區分三種河港聚落型態:線形─錫口、新莊;重複線型─滬尾;面形河港─艋舺、大稻埕,聚落內部行業與航運具有一定關聯,且認為此三種可視為發展過程中三階段。本文所研究的洲美聚落,河岸邊舊稱「大港」,船隻停泊之處。唯相較其餘河港聚落以貿易為重心,本地則是以漁業為主。因此,此處僅以河港聚落做類比,暫不去確認洲美屬哪一類。

4.洲美因常淹水而產生窮困、落後的印象,4、50年前嫁來洲美的外地女性,許多人有被友人笑虧「嫁給水鬼喔。」或是被家人多加關切的經驗。到現在她們還是會拿這些經驗互開玩笑:「來台北結果嫁到一個更鄉下地」、「以前當小姐會去跳舞,結婚就沒夜生活」等。

5.舊有房屋配置以供俸先祖的「公媽廳」方向為正,洲美的公廳朝河,後來加建、新建才有「客廳」這一空間。因許多新建的房屋仍圍繞家族公廳、設於古厝外緣,故主要出入口仍被視為側、後門。

6.駁岸,閩南語「堤防」。這裡「駁岸邊」是居民對沿堤的道路的稱呼,台北市與多數地圖上都將兩條道路命名為洲美街,但當地不會這樣使用(田野筆記,2017)。

7.此處的「倫常」,除了涉及傳統__家庭觀念,個人在家族中的位置、權力關係差異外,還有個人對長、晚輩的照養付出,對家庭經濟的支持等等綜合考量。搬遷過程中,家族內所有權正當性的爭執也有多例出自於行政層面(房屋登記等)與倫常關係的不能一致。

8.成本價約莫是八百至一千萬,而主管機關協議價購原住宅的費用、用以補貼,以及協助貸款等等方式,居民支出或可減輕,然而多數仍需背負數百萬貸款。

9.修改為四房的原因,依居民回憶,在住宅建造途中,里長於現勘後反映,洲美多為大家庭,三房型不適合居住,故該時候建造單位以原平面多隔出一房處理。

10.此指「配售屋的購買權」,這個權力交易的正當性模糊,交易方式也非本文關注,因此不說明細節。

11.此處「擁有」、「屬於誰」的用詞,不等於房屋、門牌登記上的所有權,而是由家庭成員的認知判斷,與前述「家族倫常」相關。

12.此處黑體字以「棲身之處」代替「住」,是因口頭敘述過程中,受訪者用「有地方住」這個說法,轉換為實際空間時,其實是形容專案住宅裡的「一間房間」。過去住在舊宅時,有院子、店面等空間能進行日常勞作或營生行為,已不在當時語言中指稱的「居住」想像中。

13.捅:超過、突出。

參考文獻

台北市地政局土地開發總隊(2017)。北科配售作業說明書(組合)。201806取自https://www.lda.gov.taipei/cp.aspx?n=955A98611281868F

台北市政府地政局土地開發總隊(2017)。士林北投科技園區,辦理中區段徵收區。201801取自https://www.lda.gov.taipei/cp.aspx?n=955A98611281868F

行政院經濟建設委員會住宅及都市發展處(1984)。《國民住宅空間標準之研究》。台北:編者。

吳鄭重(2010)。《廚房之舞:身體和空間的日常生活地理學考察》。台北:聯經。

李隆基(1996)。《國宅社區規劃設計參考圖集》。台北:內政部營建署。

林會承(1979)。《清末鹿港街鎮結構》。臺北市:境與象。

胡台麗(1986)。〈臺灣農村小型工業發展的特質及其經濟文化基礎〉。頁209-232,收入於瞿海源、張英華編,《臺灣社會與文化變遷》。台北:中央研究院民族學研究所。

陳育貞(1987)。變遷的區域地景與臺灣農業政策:彰化縣個案研究。國立台灣大學土木工程研究所碩士論文。

陳其南(1990)。《家族與社會》。台北:聯經。

鄭美能(1974)。〈農業政策與台灣農村社會經濟變遷〉。《中央研究院民族學研究所集刊》。第37期:113–143。